永嘉红原九年医疗帮扶路 “草原鹰眼睛”点亮雪域光明

时间:2025-08-13 14:56:45 来源 : 中国网 作者 : 汪霞霞 张诚 廖大志

雪域高原八月,草原风光正当时。在国家东西部协作战略指引下,温州市永嘉县与阿坝藏族羌族自治州红原县的医疗帮扶故事已走过九载春秋。从筛查室的吸氧坚持到手术台的无影灯下,从患者重见光明的热泪到机制建设的热议,一场以“草原鹰眼睛”为名的光明行动,正用技术传递温度,以协作书写担当。

千里奔赴:高原筛查开启光明征程

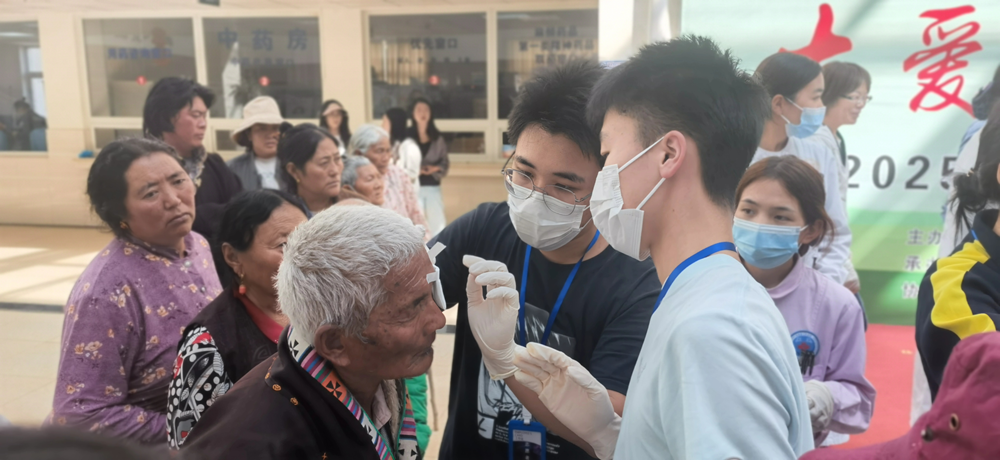

8月4日,由上海市永嘉商会和上海同济医院组成的眼科团队抵达红原,开展“草原鹰眼睛”活动。消息传开,200多名牧民从各处赶来。检查室内,藏语交谈声、仪器运作声此起彼伏。

眼科团队抵达红原。永嘉县融媒体中心供图

“能看到这是几吗?”“能感觉到光吗?”为了能以最快时间做好筛查工作,来自上海的医疗团队抵达红原后稍作调整便开展工作。第一次来到红原的医生吴志勇顶着高原反应一边默默吸氧,一边通过护士翻译与牧民沟通。尽管高原反应让他太阳穴突突直跳,已记不清这是今天的第几位患者,但桌面的纸上密密麻麻地记录着每个病患的筛查结果。“有些头晕、上气不接下气,但这么多病人需要我,必须坚持。”青年志愿者钮姜之在患者和视力表灯箱之间来回走动,打灯、指示,忙碌让他暂时忘却了身体不适:“忙起来也就忘了不舒服。”

80岁的阿东老人左眼不断眨眼,时不时流泪。孙子罗让华旦焦急地说:“爷爷右眼的白内障去年治好了,现在又长了胬肉,经常会酸疼流眼泪。这次我们早早地过来想请上海医生帮忙看一看。”

在红原,阿东老人的情况并非个例——白内障、翼状胬肉、倒睫等高原常见眼病因本地医疗条件不足,长期折磨着牧民们。

而连续多年飞抵红原的上海眼科专家医疗队,正是永嘉对口帮扶项目“草原鹰眼睛”的核心力量,将他们与红原紧紧联系起来的“红娘”,是当时的永嘉县驻沪办原主任叶云飞。

2018年叶云飞首次带队赴红原义诊时,发现当地竟无专业眼科医生。“我们想要把眼科做起来。”叶云飞的决心遭遇现实困境:联系的多支医疗团队存在人员不稳定的因素。而此时,曾经到红原开展义诊的上海同济医院医生王震,虽有心想持续在红原开展眼科援助活动,却困于设备和资金问题无奈中断。

直至 2023年,当“草原鹰眼睛”专项活动筹备之际,两人再次相遇,一拍即合:叶云飞负责设备保障,王震负责组建专业团队。在原有全科义诊基础上,“草原鹰眼睛”专项医疗活动于 2023年正式步入正轨。

硬仗时刻:高原手术室里啃下硬骨头

8月5日,筛查结束后的“硬仗”在手术室打响。两间手术室高速运转,分别进行胬肉切除和白内障超声乳化手术。在含氧量不足平原 60%的环境里,主刀医生王震一小时完成三台手术,全天团队创造了 30台手术的纪录。

上海眼科专家医疗队在红原义诊。永嘉县融媒体中心供图

“比在上海做难度大得多。”王震坦言,患者白内障程度重、医患沟通存在语言障碍,每台手术耗时比平原增加近一倍,“高度集中精神对体能是巨大挑战”。支撑他们克服困难、打胜仗的,除了意志力,还有 2023年永嘉县政府捐赠的价值百万的眼科设备。

“2023年之前,我们每次手术都得联系上海的医疗设备公司租赁设备,还需要工程师随行拆装,路途颠簸有损耗不说,人力和财力投入巨大。”王震看着手术室内崭新的仪器说,“后来,为了让活动能持续开展,2023年永嘉县政府投资 100多万元购置了这批手术设备。现在每次开台前只需调试一下就能使用,设备稳定度大幅提高,红原眼科的硬件基础由此得到了基本保障。”

8月6日是术后检查日。52岁的卓里作为首台手术患者,当纱布揭开时,她用藏语激动喊道:“清楚!看得很清楚!”儿子彭措扎西含泪感谢:“上海医生技术好态度更好,妈妈一只眼睛看不见的苦恼终于结束了。”

79岁的旺准老人笑得像个孩子:“明天我要去大草原看花海,弥补之前看不见的遗憾!”她的女儿罗尔准说,之前因老人失明,侄女只能在家照顾她,现在老人视力恢复后,侄女就能重返牧场,“8月底就是产奶黄金期,光靠挤牛奶、做酥油,侄女就能增收四五万元”。

看着患者们笑着竖起大拇指,王震感慨:“他们由衷的开心和感激,让我们的一切付出都值得。”今年医疗队最终完成 40例白内障和 17例胬肉手术,为 57个藏族家庭找回清晰视界。

机制奠基:共谋长远发展之路

当楼下患者重见光明时,三楼会议室内一场决定项目未来的协调会正紧张进行。首轮三年协议即将到期,永嘉与红原双方围绕初筛流程、医保对接、人员培训展开磋商。

医生为患者进行手术。永嘉县融媒体中心供图

“初筛如何做到准确性?”“晶体纳入医保是否可行?”“能否安排一个专业的眼科医生到上海进修,不要求能做手术,至少掌握基础筛查。”……

协调会上,大家目标明确——让“草原鹰眼睛”长久飞翔。红原县人民医院副院长尼美措坦言项目已成金字招牌:“口碑非常好,不少病患是红原县周边乃至周边省的牧民,都自发赶来,这个项目必须持续下去。”永嘉援川挂职干部郑恩强则着眼于机制化建设:“经过多年摸索需形成固定机制,尤其在资金使用和人才培养方面。”

“草原鹰眼睛”项目开展同期,2025年永嘉选派的 6名支援医生抵达红原。超声科医生兰小军稍稍安顿便直奔 B超室:“提前熟悉软件和操作差异有助于我日后工作的开展。”肩负创建病理科重任的林云洁更感责任重大:“从技术到诊断,整套流程都要帮他们建立起来。”

每位医生都带着精准任务:呼吸科医生朱文贵要传授气管镜技术,甲乳外科、肾内科、中医内科专家则着力培养本土医疗队伍。红原县人民医院院长龚土平见证着改变:“在永嘉医生帮助下,去年开展血液灌流技术,妇产科也获得理念和技术双提升。”

红原县卫健局局长刘光琪总结三大变化:硬件基础改善、群众家门口享受优质医疗、本土医疗能力质变。“牧区群众看病难问题得到实质性缓解。”

九载耕耘:山海协作结硕果

8月7日,是最后一批患者集中术后检查的日子,也是今年活动结束之日。随着揭开纱布,久违的光明重回牧民眼中。患者和家属们以献上洁白的哈达向来自上海的医疗专家团队表达感激之情。医生们仔细检查着每一位患者的恢复情况,耐心叮嘱着用药事项和术后护理要点。这感人的一幕,正是九年医疗帮扶结出的硕果。

九载帮扶路,山海情谊深。在国家东西部协作战略引领下,永嘉与红原对口帮扶纽带日益牢固。“草原鹰眼睛”项目助 290余藏族同胞复明,40余位援川医务人员以“传帮带”为核心的医疗帮扶,“十四五”期间,永嘉累计投入 1000余万元用于提升红原的医疗水平,新建了色地镇卫生院业务楼、红原县人民医院智慧医院自助服务等项目,精准对接“红原所需”,贡献“永嘉所能”。从捐赠百万设备夯实基础,到手把手提升多学科诊疗能力,推动帮扶由“输血”向“造血”转变,是国家东西部协作政策惠泽雪域高原的生动实践。未来,更多草原儿女将在故乡守候晨曦中的第一缕光,看清格桑花绽放的每一片花瓣。(永嘉融媒体中心汪霞霞、张诚、廖大志)