纪念丨云上漫步的云门先生

时间:2021-12-27 16:37:22 来源 : 中国网温州 作者 : 富晓春

有人说朋友最高的境界,就是两个人坐在一块,一天不说话也不尴尬。我与老彭——云门先生没有这样的交情,只能说是路上遇见的同道,有说不完的话而已。一两天不见,一两月不见,一两年不见,但他一直在我身旁。我们远远地望见,远远地招手,偶尔走近,靠近,又很快分开。

忽然有一天,听说老彭走了。我蓦然发现,四下空旷无人,再也听不到他熟悉的声音,见不到他熟悉的身影。走了的老彭,从此成了路旁的一个里程碑!路途中不断演绎的一段神奇的传说!温州之南仙岩山上休凉寺旁,屹立着的一块坚硬而不屈的石碑!

一

彭福云,1967年生,浙江温州人。大名福云,字号云门,云山门下客也。国学与地域文化学者,书画家。著有《大罗山摩崖题刻》《彭福云书法作品精选》《云门无三乙未书画小品》等。他出身贫寒,祖辈泽雅纸山人氏。他是教师出身,后来从政,在基层当过乡镇长,担任过部门“一把手”;因水土不服,他主动让贤,到清水衙门的文联做一个纯粹的文化达人。

老彭人不高,也不见得魁梧;温文儒雅,眉宇间藏有一股清浅英气。喜欢背双肩包,单肩挎的那种。偶尔见过他穿唐装的模样,恰似从历史画卷出走的人物。见过他的三七分头,后改留板寸头——据说弄得周围的人很不习惯,最终演变成不毛之地——留光头。

我与他结识时,他正在温州瓯海区文联主席任上,我们经常在一些文化活动上相遇。他总是坐在主席台中央的位置慷慨陈词,有时我也添陪末座,但与他的距离隔得有点远;偶尔也有彼此是邻座的机会,每当此时我们会交头接耳喁喁私语。

在这种场合,他总是笑容可掬,偶尔来一个旧式的抱拳。他讲话从来不打草稿,不拿讲稿,面前也不搁笔记本——从来不记笔记,喜欢瞧着台下攒动的人头即兴发挥。说到哪里算到哪里。也会见人说人话,见鬼说鬼话。偶尔搭上几句外地人听不懂的温州方言大白话。话糙理不糙。

每次活动相当于压轴戏的才艺展示,老彭总是要亲自出场的。这跟嗜酒的人一样,有了这个瘾头,逢上这种场合按捺不住冲动,非得冲上前去露它一手。老彭现场挥毫泼墨的范儿,有与生俱来的艺术天赋,堪称完美。长长的宣纸随意地平放在右侧桌沿上,用长方条形的镇尺压住,或有劳二三人用手捏住。老彭左手习惯性地插入裤兜——裤兜里潜伏什么手势我就不太清楚了,只见他右手高高举起饱蘸浓墨的三寸狼毫,运足腕力蛇龙飞舞,人侧身往后顺势移步,从上至下挥洒自如,一气呵成,浑然天成。

在温州,老彭也算是个小有名气的书画家。但他从来以“写字匠”自居,索字求印,有求必应。他写字,总是引得一帮人围观,除喝采者外,其中不乏求字者,只要谁抢先捏住纸头,老彭绝不会说“不”字。老彭所到之处,一路留下墨香。节庆送春联啦社团庆典啦,老彭都屁颠屁颠前往站台,笔墨伺候。他从来不会因自己的领导身份——他还挂着宣传部副部长的名头呢,而抹不开面子或有什么顾虑。只要拿起毛笔,他就是自己的王,一个货真价实的“写字匠”,或类同于小区传达室会耍几个毛笔字的看门老伯。难怪辖区内的楼堂庙宇、摩崖殿柱,随处可见彭氏墨迹。

二

老彭自命“草根文化人”。打小就埋下了文化情结的种子。成人以后,终于开花结果。未见他拜过师傅,但凡总能无师自通,凭借一股闯劲兼三分悟性举一反三触类旁通。他沉浸于传统文化,诗书画印联,十八般武艺,样样精通。可谓少见的全才也。

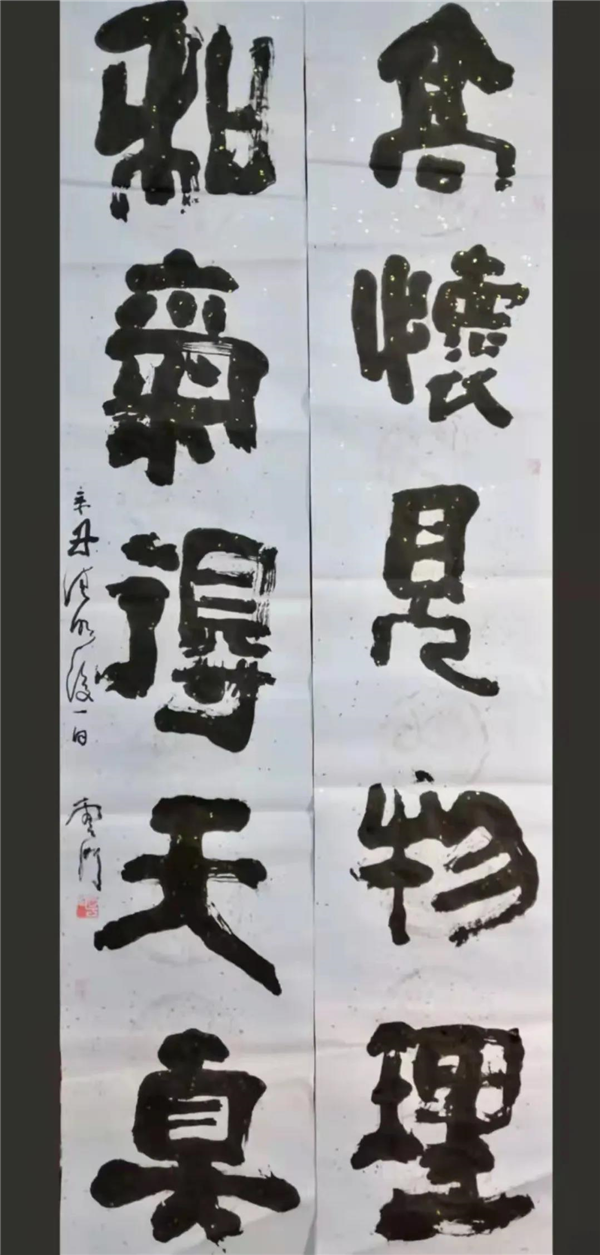

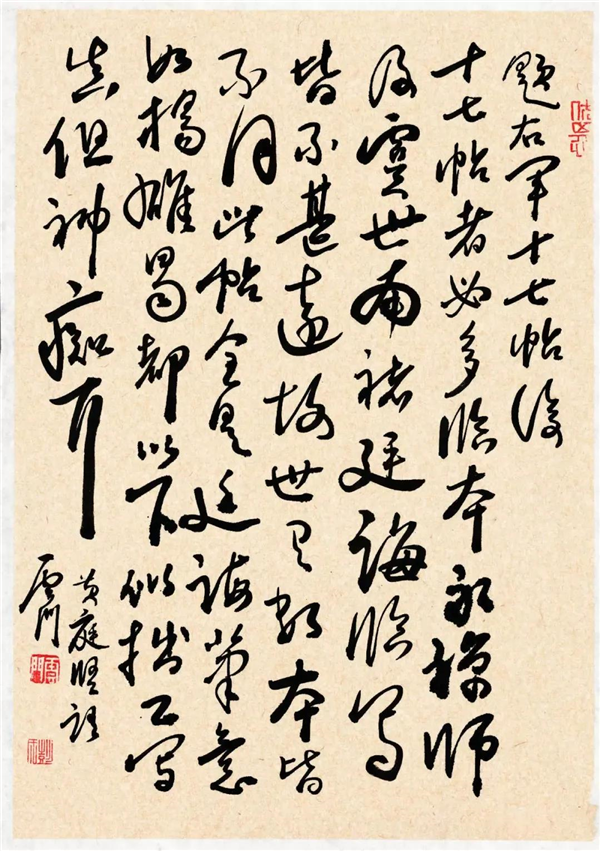

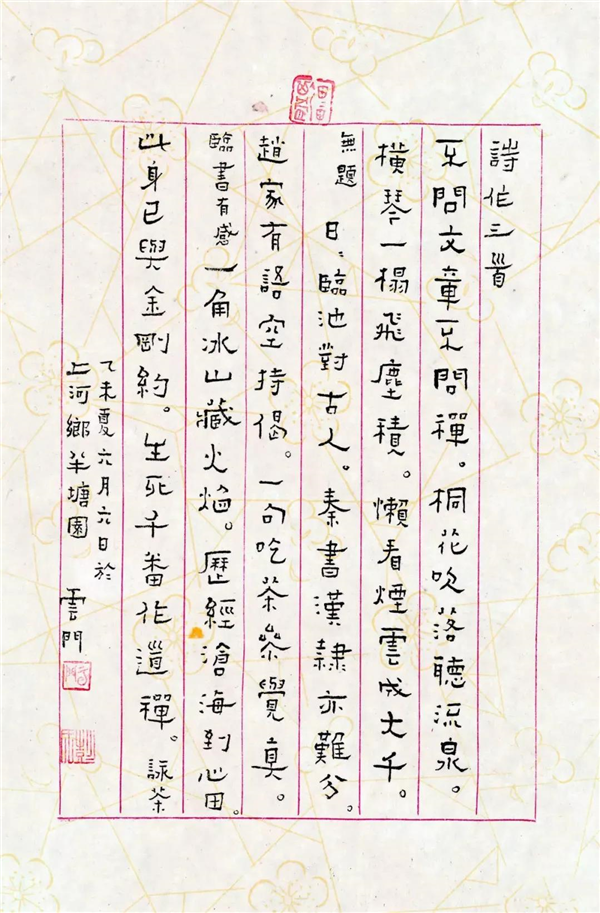

其书高古朴拙,蛇龙走笔之间往往有神来之笔,陡添几分洒脱;其画大都寥寥数笔,凭借线条描划或淡墨泼洒,每每诙谐中见成趣;诗联对仗比较工整,有故作高深之嫌又似俯首可拾。我最喜欢的还是他的篆隶楷行草,给人一种随心所欲穿透历史的高远气势。

背着双肩包上班的老彭简直是闲云野鹤。他很少遵循朝九晚六的作息时间表,往往上班找不到人,下班人走楼空或在一个皓月当空的夜晚,他偏偏又在办公室加班甚至于灯火通明通宵达旦。他成了瓯海1号行政大楼的“另类”。

我平常很少出入这幢大楼,因老彭的办公室在此,便经常有约光顾。他的所谓办公室,简直颠覆人们以往对行政大楼办公格局的想象。他的办公室门大都时候是敞开着的,办公室居然不见办公桌:周围是几乎触摸到天花板的敞开式书柜,填满了随意搁置而又不显凌乱的书画、摆件;中间是一只长方形大大的书写台,上面摆着文房四宝和铺开的宣纸或墨迹未干的书画作品;南向临窗的区域是待客喝茶之处,一只小圆桌及四把简易小藤椅,经常座无虚席茶香四溢……

据说纪委有关部门对此有过说法,但文联主席的特殊性和老彭执拗十五辆马车拉不回的秉性,终于让这样一个类同于文化沙龙或茶吧书吧兼而有之独一无二的办公室保存了下来,成为当年整个温州城众多行政大楼一道最独特的风景线。

曾经有那么一个时期,老彭呆不住窝,每天双肩包往背上一甩,扛着一堆笨重的照相机三脚架等拍摄设备往外跑。没有人知道他外出干什么。他像一个神出鬼没的“独行侠”,出没于温州的山山水水;大罗山、泽雅纸山、塘河沿岸,到处留下了他行走的身影。

有人说他自由散漫,有人说他不务正业,有人说他游山玩水。对此,老彭装聋作哑置若罔闻。不作解释,不予置评,这是老彭一贯的作风。不管什么事,他都愿意“让子弹飞一会”。几年之后,老彭拿出了一本《大罗山摩崖题刻》的书,终于堵住了那些生产闲言碎语的嘴。

这是一本薄薄的却具有历史厚重感的大书,全书首次对大罗山摩崖题刻进行系统的排查和汇总。捧着这本书,犹如捧着沉甸甸的温州千年的人文历史。老彭在后记中说:“我们有责任尊重和保护历史,这应该值得我们深思和行动。”

从艺也罢,做人也罢,老彭是个不愿循规蹈矩的人。但他内心深处总有一个底线,总有一个壁垒,当他的随心所欲触碰这个自我设置的点时,他就会反弹回归,转化成为一个不谙世事的孩童。所谓的“静如止水,穆如清风”,便就是这么一种状态,以致于那样的纯粹,那样的乖巧可人。就像他的书法,他的画,他的文章那样,总是有一股久违了的亲近大自然的纯静与清香。

有的时候,他的书画总是填得那么满,给人以一种压抑感;蓦然间,他又留那么多的空白,让人一下子寻找不到内容的边际。他总是在人生境界的两极游走,留下一大片中间地带,让欣赏他的人自由出入天马行空纵横驰骋……

有人说老彭傲。他习惯按自己的方式出牌,最多顾左右而言他算是给对方最大的面子;他走在路上,从不看路人,他看远处的风景,竖耳聆听路旁花草树木拔节生长的声音。老彭的傲,傲在自得其乐与众不同的骨子里,傲在对艺术有独到见解而又几近固执的把玩中。他走的是一条与世俗格格不入的小径,那是一种本来人就不多而又从不哗众取宠的独来独往。

三

每有愤慨之事或不平之处,我就找老彭聊天。老彭怪我将他当“出气筒”兼“垃圾桶”;我说非也,我将你当“净化器”兼“指南针”。闻此言,老彭转嗔为喜欣欣然,谈兴高涨。每次见面,一杯清茶,一碟瓜子。天南地北,海阔天空,全不在一个点上;人间烟火,世间情趣,全又在一个理上。不管什么事,不管有多难,在你我是一垛墙,但到了老彭那里,就是一扇打开的门一扇敞开的窗……

说老彭惧内简直是天大的笑话,但每有应酬晚十点他必接电话,此电话必是他老婆所打鼓点似的催他回家。老彭私下说,这是他事先与老婆约好的,为的是早点逃离酒局回家写字。谁信呢?信也罢,不信也罢,老彭是幸福的,家有企而望归的娇妻等着他,还有一个高出他个头乖巧可人的儿子孝敬着他。对此老彭从不掩饰,还在朋友圈里晒着幸福晒着心里的美。

最后一次见到老彭是在今年四月的一个朗日,文友尔胜兄也是他的朋友,我们相约一起前往探望。在市区西山桥一间简陋不大的房子里,我们仨围坐在客厅小茶桌喝茶。桌上摆放着水果、瓜子,煮着的茶水“咕噜噜”地响。见到了老朋友,老彭谈笑风生,说黄精的妙用,谈人生的禅意。岁月静好,暂时没有病痛,也没有生死别离。临走,老彭吟诵一首旧诗作话别,曰:

苦乐人生曾几多,

阎王见过又如何?

残躯有幸付尘劫,

无意转身称佛陀。

就在那个老旧的小区,那一间摆着三个书柜的小屋子里,老彭的爱人他给她取名号为行曼的一个可敬的女子,生死相随全身心地服侍着他,给他日常起居的照料,给他精神上的抚慰。茶余饭后,他们一起吟诗作对,一个画画一个题跋,像极金庸笔下的神仙眷侣,让老彭度过了此生美好而艰难的最后岁月……

初冬一个宁静的清晨,老彭悄悄地走了。他离开时,年仅五十四岁。诗人臧克家说,有的人死了,但他还活着。伊人虽逝,但老彭仍然还活着,他的音容笑貌宛在,他的艺术行迹还停留在云山碧水之间。他只是觉得人间太喧嚣了,移步住到了云上而已。云上天堂,红霞满天,金光耀眼。每一个想念他的人,只要抬头仰望,都能见到他。天空走过朵朵云彩,那便是老彭啊!

——云上漫步的云门先生!

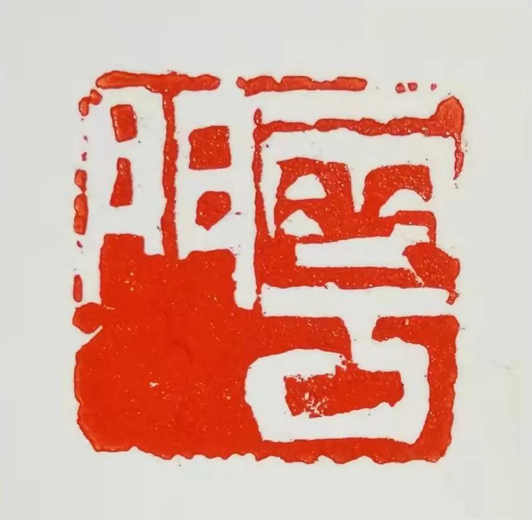

云门先生作品

f6263689-1c6e-4200-8c41-9b4ac8790dd2.jpg)

e04eb920-7688-4092-ac1f-aab51c2bd956.jpg)