让民间艺术走向世界

——访中国刺绣艺术大师孟永国

时间:2019-07-15 14:05:56 来源 : 中国网温州 作者 : 朱建波

编者按:

温州是一座具有5000多年渔耕文明史、2200年城市发展史的悠悠古城,享有“百工之乡”美誉,工匠精神源远流长。瓯绣、发绣、石雕、黄杨木雕、彩石镶嵌等传统工艺,无不承载着这座城市浓郁的地域色彩和厚重的文化底蕴。目前,温州已拥有国家级工艺美术大师11人,省级工艺美术大师74人。为充分展示大师们的风采,中国网·新温州特推出《遇见大家》专栏,旨在弘扬温州优秀的非遗文化和“工匠精神”,全面展示“百工之乡”非物质文化保护和发展成果。

【人物名片】

孟永国,中国刺绣艺术大师,浙江省民间文艺家协会副主席、温州市民间文艺家协会主席,浙江省非物质文化遗产代表性项目温州发绣代表性传承人、中国非物质文化遗产保护协会刺绣专业委员会秘书长,温州大学温州市发绣研究所所长。

他是中国当代发绣艺术的探索者和实践者,中国民间文艺最高奖“山花奖”获得者,他的作品被作为国家或地方政府礼品馈赠外宾,有的被博物馆收藏。多次应邀到过欧洲、中东地区和东南亚等国家和地区文化交流。

“我是一个手艺人,从事发绣创作研究27年了。”7月10日,著名发绣艺术家孟永国站在浙江省文联“崇德尚艺”的演讲台上向艺术家们娓娓道来,现场分享自身的从艺故事和人生感悟。而在此前,孟永国还带着他的发绣作品分别登上过湖南卫视和央视的舞台,展示神奇的发绣艺术。

坚持执念不忘初心

“非常感恩我的母校对我的培养,所以学习发绣的时候特别努力,在两年的时间内基本掌握温州发绣技法,想学好发绣,继承老师‘发绣外交’的传统,为学校争光。”孟永国毕业于温州师范学院(今温州大学)美术系,毕业时被评为浙江省优秀大学毕业生。师从美术与设计学院教授、发绣大师魏敬先学习发绣技艺和创作方法。

如今,回想起在学手艺的日子里,孟永国也有过思想矛盾,有过不寻常的心理承受。“在世俗人的眼里,刺绣是女孩子做的,一个大老爷们坐在那里操针弄线,是没有出息的。”孟永国当时不敢告诉家人,生怕家人反对。”在当地,男耕女织的农耕意识根深蒂固,甚至有人就大声地说出来:“看!那边有个男的在绣花……”

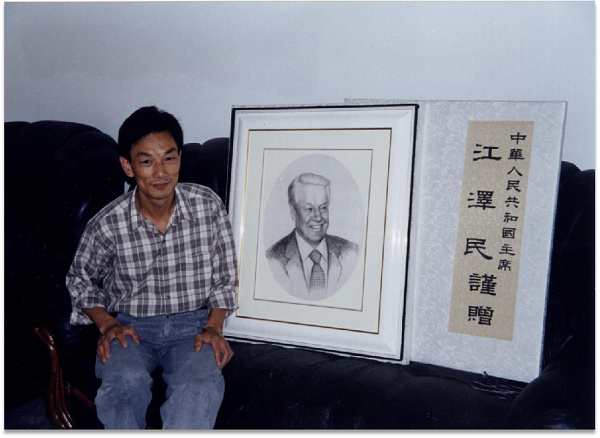

男人拿绣花针,颇为新奇。家人和社会都不能马上接受,这对孟永国产生了一定程度的心理影响,曾经几次想放弃转行搞教学,就在强烈的思想斗争中,得到一位资深老师魏敬先的指导和帮助,经过一段时间的自我调整,孟永国静下心来做作品,并参加展览获得了大奖,得到专家和社会的认可,受到极大的鼓舞。慢慢地,家里人通过其他渠道,得知孟永国在搞发绣创作,而且作品作为国礼送给外国总统,还到国外去展览,惊喜之余,引以为豪。乡亲们知道后,也都以羡慕的眼光表示赞扬。

弘扬传统守正创新

创新是为了更好的传承,在继承传统的基础上进行创新,立足于中国优秀文化传统,坚守传统的根和魂,把不适应时代的部分转化为有生命力的新创造,使其适应新时代发展的需要,表现日新月异的中国变化,守正创新,延续传统文脉。

孟永国在发绣创作实践中,也碰到一些专业问题:材料太过于单一、工具用起来不能得心应手、作品装裱问题突出。材料的局限影响了艺术的发挥,有的好想法因为材料的单一而无法达到预想的效果,审美观念难以确切地表达。

一次偶然的机会,孟永国遇见两名来自荷兰阿姆斯特丹艺术学院的女教师来温州师范学院做教学交流,凭借职业的敏感性,他想着不同人种的头发合绣一定效果不错。但苦于双方不太熟悉,不敢直接提出要头发。后来,托老师出国互访的机会,通过翻译拿到头发。孟永国说,拿到心心念念的金色头发后,他不断地构思尝试,从此踏上了彩色发绣的探索之路。

1994年,温州第一幅彩色发绣诞生了——《蒙娜丽莎》。相比于传统的单色发绣,彩色发绣具有色彩的冷暖和色相的微妙变化,质感效果特别好,画面层次更丰富。从单色发绣到彩色发绣,这是发绣史上的一大创新举措,无经验可以借鉴。此后,孟永国将彩色发绣作为自己的专研方向,开启了温州发绣创作向多元化的拓展。

孟永国发绣作品《蒙娜丽莎》

成功的体验,增强了孟永国的创新自信心,启迪对发绣工具的革新。“老的发绣工具不能适应现代发绣的创作需要,通过解构重组的办法,改变其形态,优化其功能,创造性地转化为现代发绣制作工具,使其符合发绣的制作特点又方便操作,美观好用,为温州发绣团队接受使用,并获得专利。”一次次创新体验,进一步启发了孟永国的创造性思维,联想到发绣作品装裱方法需要改良。经过反复研究和多次的实践,以平薄的硬木框后加衬板代替原来直接在缎地背面贴三夹板的方法,既能保持绣面平整稳固又利于长期保存,解决了发绣下绷装裱问题。在孟永国看来,文艺创新需要倾心、倾情的投入,才会深入到专业的内核,才有可能在长期的实践中体验艺术创新的生命力量,悟化出符合时代性的创新特征。

深入生活创作采风

“我的创作就是从生活中来,只有到生活中才接地气踏实,才能有切身的体验,直接感受到现场的氛围、气势和真实情况,了解具体细节及事物特征,为创作提供第一手资料。”多层次、多类型的采风实践活动,为孟永国的发绣创作积累了丰富的生活素材。

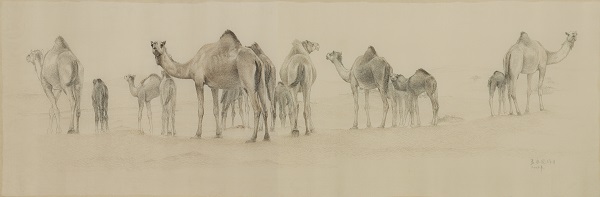

有一次孟永国随团去阿联酋进行长达40多天的文化交流展演活动。期间,孟永国与一位团友搭乘一位外国朋友的沙漠车到沙漠腹地采风。5月初的沙漠干燥灼热,长时间在沙漠里人有脱水的危险。当时有点兴奋又有点担忧,但孟永国还是下决心去采风,提心吊胆坐上车出发了,途中一路风景,还时不时地见到路边的几头骆驼。车离城市越来越远,环顾四周都是黄沙,沙天一色,茫茫一片。“车停了,我们喝了水下车,站在沙地上,几分钟后,一股热气从裤管一直往上升腾,有点下桑拿水池的感觉,环境空气干燥,呼吸的气流与鼻腔摩擦都有点疼的感觉。停留十几分钟后上车继续前行,当我们向前方远眺时,发现远处沙丘弧线上有一排黑点,问司机朋友,说可能是野骆驼,我有点兴奋又有点紧张,相机准备就绪,车子继续向前,这排黑点不是别的,正是一群野骆驼,真是太激动,太美了!”孟永国一行借着沙丘的起伏作掩护,猫着腰慢慢向目标移步,越来越近了,野骆驼意识到有危险,警惕地抬头,一头个头大的站着注视着他们,其他的骆驼都往沙漠深处走。

当地司机朋友介绍:这头个头大的是公骆驼,其他都是它的妻妾子女,骆驼也有他们的社会伦理制度。他拍了好多照片,也观察驼群及环境,其实在沙漠的边缘也有绿洲,骆驼的生命品格完全能够适应严重缺水缺食物的恶劣环境,从不嫌弃。在回来的路上,孟永国又遇见被驯养的骆驼,近距离观察到了骆驼身上的生长特征。因为被骆驼的生命精神所震撼,孟永国把这幅作品命名为《生命颂歌》。

孟永国发绣作品《生命颂歌》

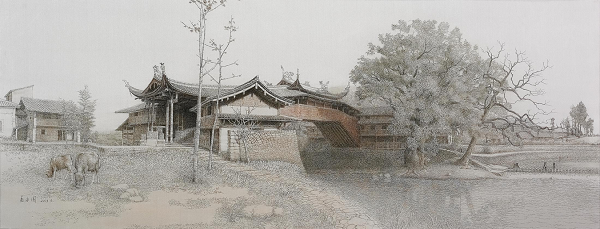

还有一次,在云南昆明少数民族地区采风,深入到村寨,了解风土人情,获取了大量的生活素材,创作了《渴望》;而到温州泰顺采风时,孟永国被廊桥的迷人风姿所震撼,他不惜六次去泰顺泗溪,了解廊桥历史,从多个角度地观察,并拍摄廊桥在一年四季的变化。回来后,创作了发绣作品《丝语廊桥》。而这幅作品也在第十五届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会上获得2014年“中国原创·百花杯”中国工艺美术精品奖金奖,被杭州工艺美术博物馆收藏。

孟永国发绣作品《丝语廊桥》

如今,孟永国的作品可谓炙手可热,频频获奖成为珍贵礼品,被各国政要、名流和博物馆收藏。2001年6月6日,《叶利钦像》获“第三届中国(莆田)海峡工艺品博览会”优秀作品评比金奖……

孟永国作品《邓小平发绣肖像》

孟永国发秀作品《叶利钦像》

精品力作立身之本

作为手工艺人,创作是发绣的中心任务。至今,孟永国已经创作了100多件发绣作品,每一件作品都花很大的心思去做,一件作品一个故事。

有一天,上海复旦附中有位老师来电说,在孟永国的发绣网站上看到温州发绣,希望能为她创作一幅结婚用的作品。

“在电话里我就答应下来,但不明确具体做什么样的作品。没过几天就收到从上海寄来的头发,没想到那么快,既然答应了就要付诸行动,思考了好几天还没想出合适的内容。”一天清晨孟永国被窗外的鸟鸣吵醒,走到客厅发现窗外的树枝上,停落一对神态放松悠闲的白头翁,看到这一场景,眼前一亮,这不是所要的题材内容。

孟永国赶紧拿起相机,正想拍时飞走了。心情有些沮丧,只能凭当时印象,默写了几幅小构图,其中有一幅比较满意。由于平时见到的鸟都是远距离的,画的时候细节就很难,于是去买了一个长焦镜头拍,一有时间就等在窗边抓拍。

在一个双休日早上,孟永国又等在窗边,正好窗外有一盆海棠花遮挡不易被鸟发现。“这一天,是我最兴奋的一天,我刚在窗边静下来,一对白头翁就落到离窗较近的树枝上,我屏住呼吸,迅速按下快门,拍下了!这一天都在记录白头翁的各种动态。”照片冲洗出来后,有几个动态符合孟永国的构图要求,很快就把小稿放大,以圆形构图呈现画面。

孟永国将稿样拿到办公室请同事帮忙看看,哪里需要调整?

一位同事指出:人家结婚喜庆,你这个画面的树枝光秃秃的。一句话启发了孟永国立刻修改,但都不满意,没有感觉,干脆不画了先去吃午饭。也巧,当孟永国经过学校图书馆东边的竹林时,一对白头翁因受惊飞出竹林,见此情景,孟永国一下子就醒悟了,竹子、白头翁,“祝新人白头偕老”,有了!“我匆忙吃完饭回到办公室改稿,有的细节还到现场写生。”孟永国确定了绣稿后,便把图片和创作的经历发给上海那位老师。经过一个半月的精心绣制《白头偕老》诞生了。

孟永国发绣作品《白头偕老》

又有一次,接到来自温州籍荷兰华侨的电话,要让孟永国绣一幅荷兰国王发绣肖像,并寄来很多照片和生平简介,根据这些资料,孟永国花了很多的时间提取有用信息进行创作。经3个多月的精心绣制,一幅国王肖像绣成。老华侨在肖像交接时颇为感激:中华民族的发绣艺术真了不起!

孟永国所做的荷兰国王发绣肖像

传承保护延续文脉

凭借精湛的技艺和丰富的内涵,孟永国的作品走出国门,他多次出国开展文化交流,作品在联合国总部、美国、德国等地展出,孟永国深深体会到“艺术可以跨越国界”,这也成为其一直执着投身发绣事业的强大动力。

“艺术交流本身就是无国界的,发绣通过艺术的媒介能够达到民心相通,能够拉近距离,并且到国际上去产生一种文化影响力,这不但通过艺术交流增强国际友谊,同时还在其中传播民族文化,让更多人了解中国,扩大国际影响力。”孟永国说。

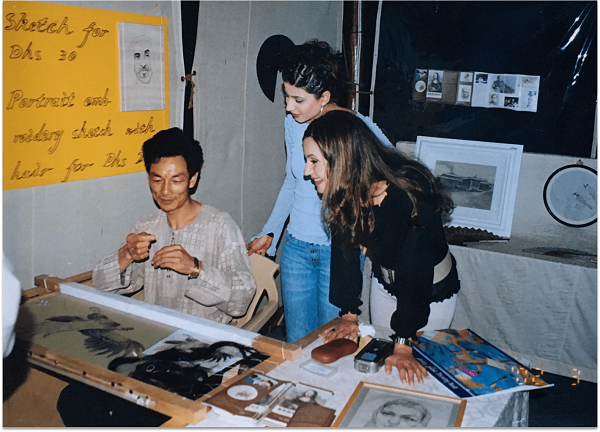

近年来,温州大学发绣研究所已成为温州大学甚至是温州市接待外宾对外交流的一个重要窗口。而在发绣这门非遗手工艺的传承和保护方面,孟永国的想法和温州大学的发展不谋而合,达到一种非常和谐的默契。“发绣技艺的传承和发扬需要靠我们共同去努力。”

在发绣研究所,所有人都全身心投入创作研究、传播弘扬,非遗保护。一方面,在研究所内部形成“老中青”的人才梯队,不断地培养人才,在高素质人才中传承技艺和非遗文化;另一方面,孟永国发绣团队针对校内学生、社会上的发绣爱好者创建工作坊,开设公选课、实践课程等,免费地将发绣技艺传播到大众中间。

“只要有宣传的机会,我们都会积极参与。”孟永国说,近年来,无论是到文化驿站、温州博物馆等公共场所做讲座宣传科普发绣技艺,还是文博会、艺术展等专门性展览,发绣都会去参加,甚至在竞争激烈的中国国家博物馆举办的全国性的工艺美术双年展这类高规格展会,工艺界最高级别的专业研讨会也都有发绣的身影。“我们有自己的学术观点,艺术主张,有自己的审美体系,与全国文化界学者交流传播。”孟永国说,“因为发绣是有思想的手艺,反映着一方文化。”

对发绣研究所来说,前期已经创作了一部分与温州文化有关的作品,如《丝语廊桥》、《江心屿》等,如今他们正在做的项目是——用发绣去诠释、塑造温州的文化群像。“将二十七个温籍两院院士像用发绣的形式呈现出来。”孟永国说,“这是一个非常好的契机,为什么会出现这么多的的文化名人,同时他们是在温州的土地上成长起来的,用发绣的形式去展现,既传承了温州的非遗,又宣传了温州的文化,一举两得。”

孟永国坦言,文艺家对自己家乡的深度关注,也是对家乡情怀的一种体现。温州人看到艺术作品之后会产生共鸣,产生一种文化认同,这些文化符号代表了温州。

c0374590-42e9-4408-a66a-09d1af0d56a1.jpeg)